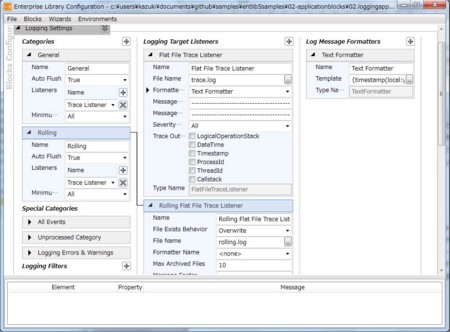

Logging Application Blockというログのがあるにも関わらず、Semantic Logging Application Blockというのが追加されてます。こいつはタイプセーフにログのAPIが作れて、いい感じだぜ?みたいなノリっぽいけど、ちゃんとドキュメント読んでないのでよくわかりません。

因みにETW(Event Tracing for Windows)(イベントログじゃないYO)を裏で使うみたいです。ETWについては、以下のBlogが詳しい感じです。因みにわたしはETWが何なのかよく知りません。

ログAPIの作り方

これは、Semantic Logging Application Blockの機能というよりは.NET 4.5から追加されたEventSourceクラスの使い方になります。

こいつをちゃんと使うと、タイプセーフなロギングAPIができるって寸法ですね。例えばこんな感じ。

[EventSource(Name = "MyEventSource")]

class MyEventSource : EventSource

{

<summary>

</summary>

public static class Keywords

{

public const EventKeywords Diagnostic = (EventKeywords)1;

public const EventKeywords Lifecycle = (EventKeywords)2;

}

<summary>

</summary>

public static class Tasks

{

public const EventTask DB = (EventTask)1;

public const EventTask App = (EventTask)2;

}

private MyEventSource() { }

private static MyEventSource instance = new MyEventSource();

public static MyEventSource Log { get { return instance; } }

[Event(1, Keywords = Keywords.Lifecycle, Level = EventLevel.Informational,

Message = "Process start", Opcode = EventOpcode.Start, Task = Tasks.App)]

public void Start()

{

this.WriteEvent(1);

}

[Event(2, Keywords = Keywords.Lifecycle, Level = EventLevel.Informational,

Message = "Process stop", Opcode = EventOpcode.Stop, Task = Tasks.App)]

public void Stop()

{

this.WriteEvent(2);

}

[Event(3, Keywords = Keywords.Diagnostic, Level = EventLevel.Verbose,

Message = "Execute qyeru {0}", Opcode = EventOpcode.Info, Task = Tasks.DB)]

public void Query(string query)

{

this.WriteEvent(3, query);

}

}

こいつで、以下のように使うと、ETWにログが出るっていう寸法です。

MyEventSource.Log.Start();

MyEventSource.Log.Query("select * from dual");

MyEventSource.Log.Stop();

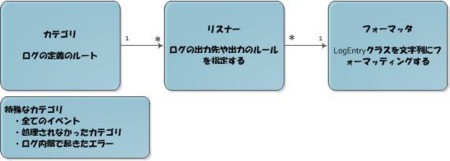

Semantic Logging Application Blockを使う

ETWのに出たログを監視して、いろんなところに出してくれるのがSemantic Logging Application Blockみたいです。NuGetでEnterpriseLibrary Semanticあたりで検索してSemantic Logging Application Blockを追加します。

そして、アプリケーションの最初の初期化処理あたりで以下のようなコードを書きます。

var l = new ObservableEventListener();

l.EnableEvents(

MyEventSource.Log,

EventLevel.Verbose,

MyEventSource.Keywords.Diagnostic | MyEventSource.Keywords.Lifecycle);

l.LogToConsole();

こうすると、先ほどのコードで出力したログがETWを経由してコンソールに出るようになります。実行すると以下のような感じのログが出ます。

EventId : 1, Level : Informational, Message : Process start, Payload : , EventName : AppStart, Timestamp : 2014-07-12T14:56:50.0105184Z, ProcessId : 9736, ThreadId : 8384

EventId : 3, Level : Verbose, Message : Execute qyeru select * from dual, Payload : [query : select * from dual] , EventName : DBInfo, Timestamp : 2014-07-12T14:56:50.0265193Z, ProcessId : 9736, ThreadId : 8384

EventId : 2, Level : Informational, Message : Process stop, Payload : , EventName : AppStop, Timestamp : 2014-07-12T14:56:50.0265193Z, ProcessId : 9736, ThreadId : 8384

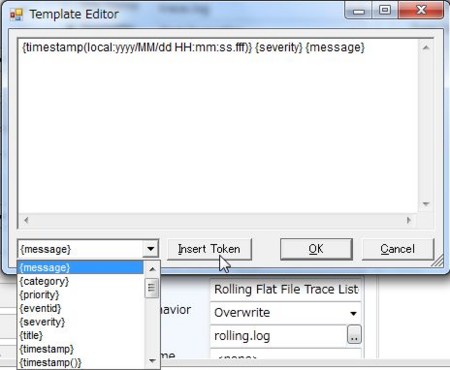

LogToConsoleには、どのような形式で出力するか設定するフォーマッターも設定できて、JSON形式なんかで出すこともできます。

l.LogToConsole(new JsonEventTextFormatter());

出力が以下のようになります。

{"ProviderId":"8983a2e6-c5d2-5a1f-691f-db243cb1f681","EventId":1,"Keywords":2,"L

evel":4,"Message":"Process start","Opcode":1,"Task":2,"Version":0,"Payload":{},"

EventName":"AppStart","Timestamp":"2014-07-12T14:58:30.2691727Z","ProcessId":124

08,"ThreadId":7540},{"ProviderId":"8983a2e6-c5d2-5a1f-691f-db243cb1f681","EventI

d":3,"Keywords":1,"Level":5,"Message":"Execute qyeru select * from dual","Opcode

":0,"Task":1,"Version":0,"Payload":{"query":"select * from dual"},"EventName":"D

BInfo","Timestamp":"2014-07-12T14:58:30.3161730Z","ProcessId":12408,"ThreadId":7

540},{"ProviderId":"8983a2e6-c5d2-5a1f-691f-db243cb1f681","EventId":2,"Keywords"

:2,"Level":4,"Message":"Process stop","Opcode":2,"Task":2,"Version":0,"Payload":

{},"EventName":"AppStop","Timestamp":"2014-07-12T14:58:30.3431778Z","ProcessId":

12408,"ThreadId":7540},

まとめ

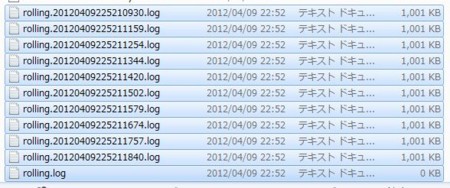

とりあえずコンソールに出るようになりました。LogTo****メソッドでほかにファイルやAzureのテーブルやSQL Databaseなんかに出すこともできるみたいです。

コード全体

一応コード全体のせておきます。

using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.SemanticLogging;

using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.SemanticLogging.Formatters;

using System.Diagnostics.Tracing;

namespace ConsoleApplication7

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

var l = new ObservableEventListener();

l.EnableEvents(

MyEventSource.Log,

EventLevel.Verbose,

MyEventSource.Keywords.Diagnostic | MyEventSource.Keywords.Lifecycle);

l.LogToConsole(new JsonEventTextFormatter());

MyEventSource.Log.Start();

MyEventSource.Log.Query("select * from dual");

MyEventSource.Log.Stop();

}

}

[EventSource(Name = "MyEventSource")]

class MyEventSource : EventSource

{

<summary>

</summary>

public static class Keywords

{

public const EventKeywords Diagnostic = (EventKeywords)1;

public const EventKeywords Lifecycle = (EventKeywords)2;

}

<summary>

</summary>

public static class Tasks

{

public const EventTask DB = (EventTask)1;

public const EventTask App = (EventTask)2;

}

private MyEventSource() { }

private static MyEventSource instance = new MyEventSource();

public static MyEventSource Log { get { return instance; } }

[Event(1, Keywords = Keywords.Lifecycle, Level = EventLevel.Informational,

Message = "Process start", Opcode = EventOpcode.Start, Task = Tasks.App)]

public void Start()

{

this.WriteEvent(1);

}

[Event(2, Keywords = Keywords.Lifecycle, Level = EventLevel.Informational,

Message = "Process stop", Opcode = EventOpcode.Stop, Task = Tasks.App)]

public void Stop()

{

this.WriteEvent(2);

}

[Event(3, Keywords = Keywords.Diagnostic, Level = EventLevel.Verbose,

Message = "Execute qyeru {0}", Opcode = EventOpcode.Info, Task = Tasks.DB)]

public void Query(string query)

{

this.WriteEvent(3, query);

}

}

}